愛犬の健康を守ることは、飼い主にとって最も重要な責任の一つです。その中でも狂犬病予防注射は、法律で義務付けられている唯一のワクチンであり、愛犬と社会の安全を守るために欠かせないものです。しかし、「いつ受けさせるべきか」「どのタイミングが最適なのか」といった疑問を持つ飼い主さんも多いのではないでしょうか。

本記事では、狂犬病予防注射の最適なタイミングについて詳しく解説します。初めて犬を飼う方から、長年飼育されている方まで、すべての犬の飼い主さんに役立つ情報をお届けします。愛犬の健康管理に関する知識を深め、最適な時期に予防注射を受けさせることで、大切なパートナーを守りましょう。

狂犬病とは?知っておくべき基礎知識

狂犬病の危険性と特徴

狂犬病は、狂犬病ウイルスによって引き起こされる人獣共通感染症です。一度発症すると治療法がなく、ほぼ100%の致死率を持つ非常に危険な病気です。世界では毎年約59,000人が狂犬病で命を落としており、その多くが犬からの感染によるものとされています。

日本国内では厳格な検疫制度と予防接種の普及により、1957年以降、犬由来の狂犬病の発生は報告されていません。しかし、世界的にはまだ多くの国で狂犬病が発生しており、海外からの感染リスクは常に存在します。そのため、日本でも予防接種は義務付けられているのです。

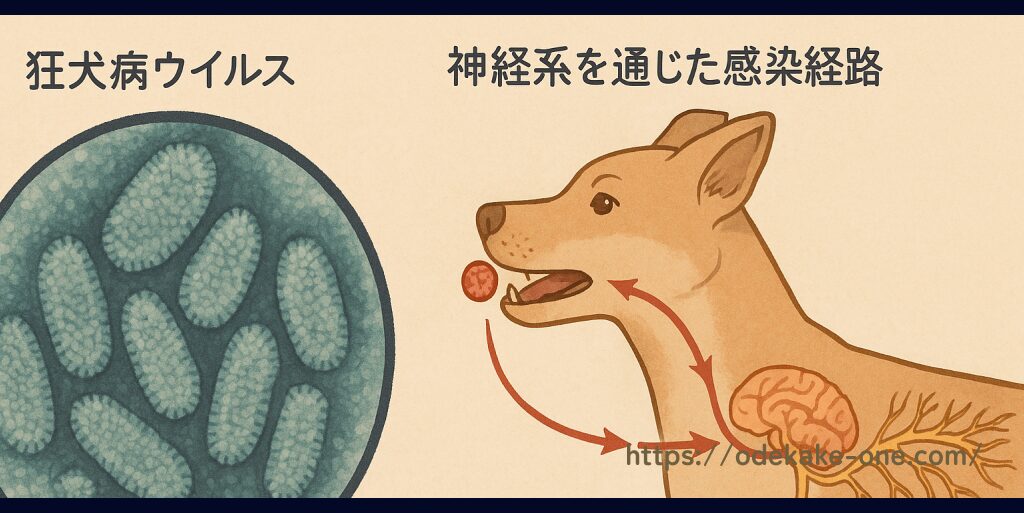

狂犬病ウイルスの感染経路

狂犬病ウイルスは主に感染動物の唾液を通じて感染します。具体的には、感染した動物に噛まれることによって体内に侵入するケースが最も多いですが、傷口や粘膜に感染動物の唾液が接触することでも感染する可能性があります。

犬は人間と最も近い距離で生活する動物の一つであり、万が一感染すると大きなリスクとなります。そのため、愛犬への予防接種は自分の家族や社会全体を守ることにもつながるのです。

法律で定められた狂犬病予防注射のルール

狂犬病予防法の概要

日本では「狂犬病予防法」によって、飼い犬に対する狂犬病予防注射が義務付けられています。この法律は1950年に制定され、日本から狂犬病を撲滅するための重要な役割を果たしてきました。

この法律では、犬の飼い主に対して以下の義務が課されています。

- 生後91日以上の犬の登録(生涯に1回)

- 年1回の狂犬病予防注射の接種

- 鑑札および注射済票の装着

これらを怠ると、20万円以下の罰金が科される可能性があります。法律で定められているからというだけでなく、愛犬と社会の安全を守るためにも、必ず実施しましょう。

年1回の接種義務と集合注射

狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの期間に1回接種することが基本とされています。この期間中、各市区町村で「集合注射」が実施され、地域の指定会場で一斉に予防接種を受けることができます。

集合注射のスケジュールは、各自治体から通知されるほか、自治体のウェブサイトなどでも確認できます。集合注射は比較的安価で受けられるメリットがありますが、犬にとっては慣れない環境で多くの犬が集まるため、ストレスを感じることもあります。

狂犬病予防注射を受けるベストタイミング

子犬の初回接種のタイミング

子犬が初めて狂犬病予防注射を受ける場合、生後91日(約3ヶ月)以降に接種することが法律で定められています。これは子犬の免疫系が十分に発達し、ワクチンの効果が適切に得られるようになる時期を考慮したものです。

ただし、子犬期には狂犬病以外にも様々な感染症に対するワクチン接種(混合ワクチン)も必要です。これらのスケジュールと調整しながら、獣医師と相談して最適なタイミングを決めることが大切です。

一般的には、以下のようなスケジュールが推奨されています。

- 生後8週頃:初回混合ワクチン

- 生後12週頃:2回目混合ワクチン+狂犬病予防注射

- 生後16週頃:3回目混合ワクチン

子犬の健康状態や体重によっては、このスケジュールが変わることもありますので、必ず獣医師に相談しましょう。

成犬の年間スケジュールの組み方

成犬の場合、毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。法律上は4月から6月の期間に接種することが基本とされていますが、初回接種から1年後に接種するという考え方も認められています。

理想的なのは、前回の接種から約1年後に接種することです。これにより、抗体価(免疫の強さ)が低下する前に次の接種を行うことができます。多くの獣医師は、混合ワクチンと同じタイミングで狂犬病予防注射も行うことを勧めています。

例えば、前年の5月に接種した場合は、翌年の5月に接種するというサイクルが理想的です。しかし、多少前後しても大きな問題はありません。

季節による接種適期の違いはあるのか

狂犬病予防注射は基本的にどの季節でも接種可能ですが、いくつかの考慮点があります。

春(4月〜6月)

- メリット:法定接種期間内であり、多くの自治体で集合注射が実施される

- 注意点:気温の変化が大きい時期なので、体調管理に注意

夏(7月〜9月)

- メリット:通常の動物病院で比較的空いている時期が多い

- 注意点:暑さで犬が体調を崩しやすい時期であり、接種後の体調変化に注意が必要

秋(10月〜12月)

- メリット:気候が安定しており、犬の体調も安定しやすい

- 注意点:年末に近づくと動物病院が混雑する可能性がある

冬(1月〜3月)

- メリット:次の法定接種期間前の準備として良いタイミング

- 注意点:寒さによる体調不良に注意が必要

特に健康上の問題がなければ、季節による大きな差はありませんが、極端な暑さや寒さの時期は避けた方が良いでしょう。また、犬の健康状態や生活環境を考慮して、最も負担の少ない時期を選ぶことが大切です。

動物病院での接種と集合注射、どちらを選ぶべき?

動物病院での個別接種のメリット・デメリット

メリット

- 愛犬のペースで受けられる:混雑した環境でのストレスが少ない

- 獣医師による事前の健康チェックが詳しく受けられる

- 他のワクチンや健康診断と組み合わせることができる

- 予約制の病院が多く、待ち時間が少ない場合が多い

- 通年接種が可能で、愛犬の体調に合わせたタイミング選びができる

デメリット

- 集合注射より費用が高くなる傾向がある(3,000円〜7,000円程度)

- 通院の手間がかかる

- 予約が必要な場合が多い

動物病院での接種は、普段からかかりつけの獣医師がいる場合や、愛犬がストレスに弱い場合、他の健康チェックも同時に行いたい場合におすすめです。特に高齢犬や持病のある犬、小型犬など環境変化に敏感な犬種には適しています。

自治体の集合注射のメリット・デメリット

メリット

- 費用が比較的安い(通常2,500円〜3,500円程度)

- 指定された日時・場所に行くだけで良い

- 手続きが一度に完了する(接種証明書や注射済票の発行がその場で行われる)

- 予約不要の場合が多い

デメリット

- 多くの犬が集まるため、愛犬にストレスがかかる可能性がある

- 待ち時間が長くなることがある

- 健康チェックが比較的簡易的になりがちである

- 実施期間が限られている(主に4月〜6月)

集合注射は、健康で社交的な犬や、費用を抑えたい飼い主さんに向いています。また、普段動物病院に行く機会が少ない場合も、確実に接種できる機会として利用しやすいでしょう。

選択の基準、愛犬の性格と健康状態を考慮する

どちらを選ぶべきかは、以下のポイントを考慮して決めると良いでしょう。

物病院での接種が向いているケース

- 他の犬に対して攻撃的または極度に恐怖を示す犬 高齢犬や持病のある犬

- 環境の変化に敏感な犬種(チワワやマルチーズなど小型犬に多い)

- 前回の接種で副反応が見られた犬

- かかりつけ医による総合的な健康チェックも同時に希望する場合

集合注射が向いているケース

- 社交的で他の犬の存在を気にしない犬

- 健康状態が良好で、特に懸念される持病がない犬

- 費用を抑えたい場合

- 時間や場所が都合良い場合

どちらを選ぶにしても、愛犬の健康状態を最優先に考え、無理なく接種できる方法を選びましょう。迷う場合は、かかりつけの獣医師に相談することをおすすめします。

狂犬病予防注射前の準備と注意点

事前の健康チェックポイント

狂犬病予防注射は、健康な犬に接種することが前提です。接種前に以下のポイントをチェックしましょう。

体調に関するチェック

- 食欲:普段通りの食欲があるか

- 元気:活動レベルが普段と変わらないか

- 便の状態:下痢や血便はないか

- 体温:平熱(犬の正常体温は38.0〜39.0℃)であるか

- 咳やくしゃみ:呼吸器症状はないか

- 皮膚の状態:異常な発疹や腫れはないか

特に注意が必要なケース

- 妊娠中の犬

- 授乳中の犬

- 最近手術を受けた犬

- 現在何らかの薬を服用中の犬

- 癌など重篤な疾患を患っている犬

- 過去にワクチンで副反応を起こしたことがある犬

集合注射が向いているケース

- 社交的で他の犬の存在を気にしない犬

- 健康状態が良好で、特に懸念される持病がない犬

- 費用を抑えたい場合

- 時間や場所が都合良い場合

これらに該当する場合は、必ず事前に獣医師に相談してください。場合によっては接種を延期したり、特別な配慮のもとで接種することが必要です。

接種当日の食事と運動の管理

接種当日は、愛犬の体調を最良の状態に保つために、以下のポイントに注意しましょう

食事について

- 通常量の食事を通常の時間に与える(急な食事制限は不要)

- 消化の良い食事を心がける

- 接種直前(1〜2時間以内)の食事は避ける

- 水は普段通り与える

運動について

- 激しい運動は避け、軽い散歩程度にとどめる

- 接種直前に疲れさせない

- 暑い時期は熱中症に注意する

持ち物

- 獣医療手帳(過去の予防接種記録)

- 前年度の狂犬病予防注射証明書(再接種の場合)

- 犬の鑑札(登録済みの場合)

- リード(首輪やハーネスがしっかり装着されていることを確認)

- 必要に応じてマズル(口輪)

既往症や持病がある場合の対応

持病がある犬の場合、狂犬病予防注射の接種可否や注意点が変わることがあります。以下は、代表的な疾患や状態ごとの注意点です。

心臓疾患

- 心臓の負担を避けるため、ストレスの少ない環境で接種することが重要

- 事前に循環器系の状態を確認し、安定していることを確認する

腎臓疾患・肝臓疾患

- ワクチンの代謝に影響する可能性があるため、事前に血液検査で状態を確認

- 疾患の進行度によっては、接種の可否を慎重に判断する必要がある

アレルギー性疾患

- 過去にワクチンでアレルギー反応を示したことがある場合は特に注意

- 場合によっては、接種後の抗ヒスタミン薬の投与などの対策を取ることもある

甲状腺疾患

- 甲状腺機能の状態を確認し、適切にコントロールされていることを確認

- 投薬中の場合は、薬の服用タイミングと接種のタイミングを調整する

てんかん

- 発作のコントロール状態を確認

- 最近発作があった場合は、安定するまで接種を延期することもある

糖尿病

- 血糖値のコントロール状態を確認

- 接種当日の食事とインスリン投与のタイミングに注意

高齢による全身機能の低下

- 個別接種で獣医師によるじっくりとした健康チェックを受けることが望ましい

- 体重や体力に応じて、接種量を調整することもある

持病のある犬の場合は、必ずかかりつけの獣医師に事前に相談し、適切なタイミングや注意点について指示を仰ぎましょう。場合によっては、法律上の「接種猶予」の対象となることもあります。

狂犬病予防注射後のケアと観察ポイント

注射直後から24時間の観察ポイント

狂犬病予防注射後は、稀に副反応が現れることがあります。接種後24時間は特に注意深く観察し、以下のような症状がないか確認しましょう!

軽度の副反応(比較的一般的)

- 注射部位の腫れや痛み

- 軽度の元気消失

- 食欲の一時的な低下

- わずかな体温上昇

これらの症状は通常、24〜48時間以内に自然に改善します。無理に食事を与える必要はなく、静かな環境で休息させましょう。

重度の副反応(稀ですが注意が必要)

- 呼吸困難

- 嘔吐や下痢(特に繰り返す場合)

- 顔や体の腫れ(特に唇や目の周り)

- 蕁麻疹

- ふらつきや意識の低下

- 発作

これらの症状が見られた場合は、速やかに獣医師に連絡し、緊急処置を受けてください。特にアナフィラキシーショックは生命に関わる緊急事態です。

数日間の生活管理のポイント

接種後数日間は、愛犬の体調を考慮した生活管理が重要です。

運動と遊び

- 接種当日は激しい運動を避ける

- 翌日以降も様子を見ながら徐々に通常の活動レベルに戻す

- 特に暑い日は熱中症のリスクが高まるため、涼しい時間帯に短い散歩にとどめる

シャンプーとグルーミング

- 接種当日のシャンプーは避ける(注射部位が濡れることで感染リスクが高まる可能性がある)

- 注射部位が完全に落ち着くまで(通常2〜3日)は、その部分を強くブラッシングしない

食事

- 通常の食事を与えるが、食欲が落ちている場合は無理に食べさせない

- 消化の良い食事に一時的に切り替えることも検討する

- 常に新鮮な水を用意する

その他の注意点

- 他の犬との接触は、状態が安定するまで控える

- 極端な気温の環境(特に暑さ)を避ける

- ストレスとなる状況(長時間のお留守番、大きな音がする環境など)を極力減らす

副反応が起きた場合の対応策

万が一、副反応が起きた場合は以下のように対応しましょう!

軽度の副反応の場合

- 静かで涼しい環境で休ませる

- 注射部位が腫れている場合は、冷やす(直接皮膚に氷を当てないよう、タオルなどで包む)

- 水分は自由に摂取させる

- 24時間経過しても症状が改善しない場合は獣医師に相談する

重度の副反応の場合

- 落ち着いて状況を確認する(呼吸状態、意識レベルなど)

- すぐに獣医師または動物救急病院に連絡し、指示を仰ぐ

- 移動が必要な場合は、できるだけ犬に負担をかけないよう静かに扱う

- アナフィラキシーの兆候(急激な腫れ、呼吸困難など)がある場合は緊急事態として対応する

次回の接種に向けた準備

副反応が起きた場合は、次回の接種時に役立つ情報として以下を記録しておきましょう。

- 症状の種類と程度

- 症状が現れた時間(接種後どのくらい経過してから)

- 症状の持続時間

- 対処法と効果

これらの情報を獣医師に伝えることで、次回の接種時に適切な対策(事前の抗ヒスタミン薬投与など)を取ることができます。

特別なケースの狂犬病予防注射

高齢犬の場合の考慮点

高齢犬(一般的に7〜8歳以上、犬種によって異なる)の狂犬病予防注射には、いくつかの特別な配慮が必要です!

健康評価の重要性

- 接種前の健康診断をより詳細に行う

- 血液検査などで内臓機能を確認することが望ましい

- かかりつけ医による総合的な判断を仰ぐ

接種方法の工夫

- 体重に応じた適切な用量の調整

- ストレスの少ない環境での接種(自宅診療が可能な獣医師に依頼する選択肢も)

- 必要に応じて、接種を複数回に分けることも検討(獣医師の判断による)

副反応のリスク管理

- 高齢犬は若い犬に比べて副反応が出やすい場合がある

- 接種後の観察をより慎重に行う

- 体調の変化に敏感に対応する

接種免除の可能性

- 健康状態が著しく悪い場合、獣医師による「接種猶予」の診断書を得られることがある

- この場合、自治体に届け出ることで法的義務が一時的に免除される

高齢犬の場合は、法的義務を果たすことと犬の健康状態のバランスを慎重に考慮することが重要です。迷うようであれば、複数の獣医師の意見を聞くことも検討しましょう。

子犬の初回接種の注意点

子犬の初回接種には、以下の点に特に注意が必要です。

タイミングの調整

- 生後91日以降であることを確認する

- 他のワクチン(混合ワクチン)との間隔を適切にとる(通常2週間程度)

- 体重が増加傾向にあり、健康状態が安定していることを確認する

体重と用量

- 小さな子犬の場合、体重に応じた用量調整が必要なことがある

- 極小犬種では、成長を待って接種することを獣医師が勧めることもある

免疫系の発達

- 子犬は免疫系がまだ発達途上のため、母犬からの移行抗体の影響を考慮する

- 特に生後4ヶ月未満の場合、完全な免疫獲得のために追加接種が必要となることもある

社会化との両立

- 子犬期の社会化は重要だが、完全な免疫獲得前の過度な外出はリスクを伴う

- 安全な環境でのみ他の犬と接触させる

持病や特殊な健康状態の犬への接種

特殊な健康状態にある犬の狂犬病予防注射については、個別の対応が必要です。

免疫抑制剤を使用中の犬

- ステロイドなどの免疫抑制剤を服用中の場合、ワクチンの効果が十分に得られない可能性がある

- 薬の種類や用量によって判断が異なるため、獣医師と相談する

- 可能であれば、投薬スケジュールとワクチン接種のタイミングを調整する

癌治療中の犬

- 化学療法中の場合、免疫機能が低下している可能性が高い

- 治療スケジュールの中で、最も体調が安定している時期を選ぶ

- 場合によっては、治療が一段落するまで接種猶予を申請することも検討する

自己免疫疾患の犬

- 病状の活動性によって接種の可否が変わる

- 安定期を選んで接種することが望ましい

- 事前に専門医の意見を求めることが重要

妊娠中・授乳中の犬

- 妊娠中の接種は基本的に避けるべき(特に妊娠初期と後期)

- 授乳中は母犬の体力状態を考慮する

- 計画的な繁殖の場合は、妊娠前に接種しておくことが理想的

極度の不安や恐怖症の犬

- 行動療法士や専門獣医師との連携が必要な場合もある

- 鎮静剤の使用を検討することもある(獣医師の判断による)

- ホームケア(自宅診療)の選択肢も検討する

特殊な健康状態にある犬については、一般的なガイドラインよりも個別の状況を重視し、専門的な見地からの判断を仰ぐことが最も重要です。法的義務があるとはいえ、犬の健康を最優先に考え、最適な対応を選びましょう。

狂犬病予防注射に関するよくある疑問

毎年接種は本当に必要なのか?

「毎年の接種は本当に必要なのか」という疑問は多くの飼い主が持つものです。これについて科学的・法的な両面から考えてみましょう。

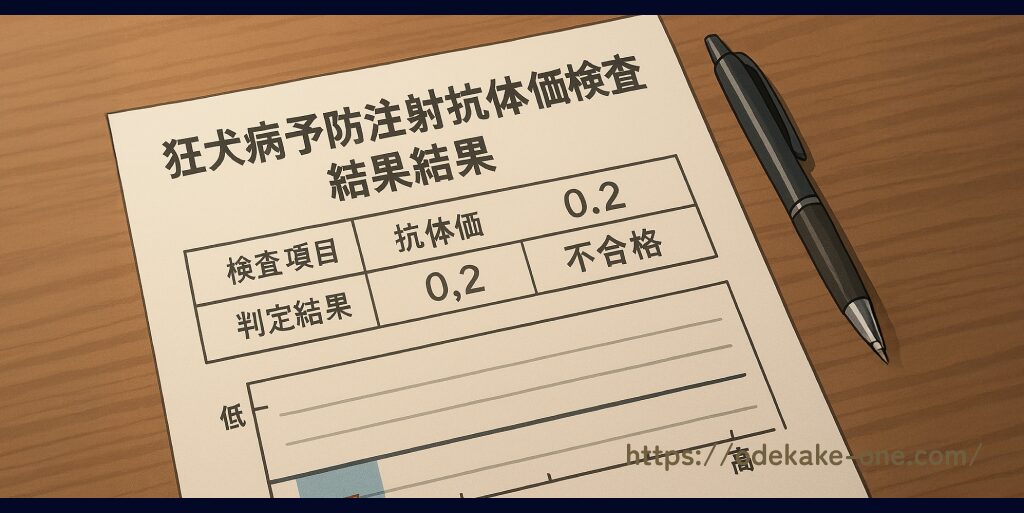

科学的観点

現在日本で使用されている狂犬病ワクチンの免疫持続期間は、製造メーカーの報告によれば約1年とされています。しかし、実際には個体によって差があり、中には2〜3年間免疫が持続するケースもあるとする研究結果もあります。

海外の一部の国(アメリカなど)では、3年有効のワクチンが認可されており、接種頻度を減らす動きもありますが、日本ではまだ1年有効のワクチンが標準です。

法的観点

日本の狂犬病予防法では、年1回の予防接種が義務付けられています。これは公衆衛生の観点から設定された法的要件であり、科学的な最適解とは必ずしも一致しない場合もあります。しかし、法律を遵守する観点からは、現時点では年1回の接種が必要です。仮に法律を無視して接種しなかった場合、以下のようなリスクがあります。

- 最大20万円の罰金

- 万が一の事故(咬傷事故など)の際の責任問題

- 自治体による指導や勧告 ペットホテルやトリミングサロンなどの利用制限

バランスの取れた考え方

愛犬の健康と法的義務のバランスを考えると、以下のようなアプローチが現実的でしょう。

- 基本的には年1回の接種を継続する

- 高齢犬や持病がある場合は、獣医師と相談して最適なタイミングを選ぶ

- 抗体価検査(現在は自費で実施可能)を活用し、免疫状態を確認する選択肢もある

- 将来的な法改正や新しいワクチン開発の動向に注目する

海外の一部では抗体価検査の結果に基づいて接種間隔を調整する動きもありますが、日本ではまだ法的に認められていません。しかし、犬の健康状態によっては「接種猶予」の制度を利用することは可能です。

副反応のリスクとその頻度

狂犬病予防注射による副反応は比較的稀ですが、発生する可能性はゼロではありません。正確な知識を持つことで、過度の心配を避けつつ、適切な対応ができるようになりましょう。

副反応の種類と頻度

- 軽度の副反応(注射部位の腫れ、軽度の発熱、一時的な食欲低下など):約1〜5%

- 中程度の副反応(嘔吐、蕁麻疹、顔面腫脹など):約0.1〜0.5%

- 重度の副反応(アナフィラキシーショックなど):約0.01%以下

これらの数字は一般的な統計であり、個体差や犬種による差もあります。特に小型犬、高齢犬、過去に副反応を起こしたことがある犬では、リスクがやや高くなる傾向があります。

副反応のリスクを減らすための対策

- 接種前の健康状態を確認する

- 過去の予防接種歴とその反応を獣医師に伝える

- 副反応を起こしやすい犬種(特に小型犬)は、体重あたりの接種量に注意する

- 接種後は安静にし、数時間は注意深く観察する

- 過去に副反応があった場合は、次回接種前に抗ヒスタミン薬などの予防的投与を検討する(獣医師と相談)

副反応のリスクはありますが、狂犬病予防接種によって得られるメリット(狂犬病からの保護)と法的義務の遵守を考えると、適切な注意のもとで接種を行うことが妥当と言えるでしょう。

接種免除が認められるケース

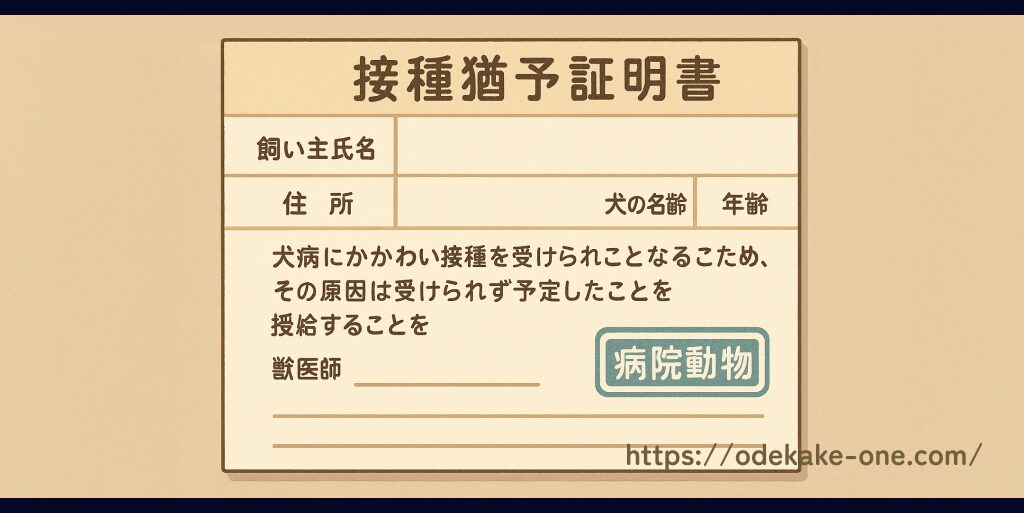

狂犬病予防法では原則として全ての犬に予防接種が義務付けられていますが、一部のケースでは「接種猶予」が認められます。

接種猶予が認められる主なケース

- 重篤な疾患で治療中の犬

- 極度の高齢や衰弱により、獣医師が接種をリスクと判断した場合

- 過去の接種で重篤なアレルギー反応を起こした犬

- 免疫抑制状態にあり、ワクチン接種がリスクとなる場合

- 妊娠中または出産直後の犬(獣医師の判断による)

接種猶予の申請方法

- 獣医師による「接種猶予証明書」の発行を受ける

- 居住地の自治体の担当窓口に証明書を提出する

- 猶予期間は通常6ヶ月〜1年(状況により異なる)

- 期間終了後、状態が改善していない場合は再度申請が必要

副反応のリスクはありますが、狂犬病予防接種によって得られるメリット(狂犬病からの保護)と法的義務の遵守を考えると、適切な注意のもとで接種を行うことが妥当と言えるでしょう。

狂犬病予防注射の費用と手続き

自治体ごとの料金差と内訳

狂犬病予防注射の費用は、接種方法(集合注射か個別接種か)や地域によって異なります。一般的な費用相場と内訳を見てみましょう。

集合注射の場合

- 注射料金:約2,500円〜3,500円

- 注射済票交付手数料:約550円〜650円

- 合計:約3,050円〜4,150円

動物病院での個別接種の場合

- 注射料金:約3,000円〜7,000円(病院により差がある)

- 診察料:約0円〜2,000円(初診料が別途かかる場合もある)

- 注射済票交付手数料:約550円〜650円(自治体窓口で支払い) 合計:約3,550円〜9,650円

地域による差

都市部と地方では価格に差があることがあり、一般的に都市部の方がやや高額になる傾向があります。また、自治体によって注射済票の交付手数料も若干異なります。

注意点

- 集合注射では、注射料金と注射済票交付手数料をまとめて支払うことが多い

- 病院での個別接種の場合、注射済票は別途自治体窓口で手続きが必要なケースが多い

- 一部の動物病院では、自治体への手続き代行サービス(有料の場合あり)を提供している

費用負担を軽減するためには、集合注射を利用するか、複数の動物病院の料金を比較してから選ぶとよいでしょう。また、複数頭飼育している場合は、まとめて接種することで診察料などが割引になるケースもあります。

注射済票と鑑札の手続き方法

狂犬病予防注射を受けた後は、注射済票の交付を受け、犬に装着する必要があります。また、初めて犬を登録する場合は鑑札も発行されます。それぞれの手続き方法を解説します。

初めて犬を登録する場合(生後91日以上の犬を新たに飼い始めた場合)

- 自治体の担当窓口(保健所や市区町村役場の担当課)に行く

- 「犬の登録申請書」に必要事項を記入する

- 登録手数料(約3,000円)を支払う

- 鑑札が交付される

- 同時に狂犬病予防注射済票の交付も受ける(接種済みの場合)

既に登録済みで予防注射を受けた場合

- 動物病院で接種を受け、「狂犬病予防注射証明書」を受け取る

- 自治体の担当窓口に証明書を持参する

- 注射済票交付手数料(約550円〜650円)を支払う

- 注射済票が交付される

集合注射の場合

- 会場で接種と同時に手続きを完了できるケースが多い

- 鑑札(未登録の場合)と注射済票がその場で交付される

- 手数料はまとめて支払う

鑑札や注射済票を紛失した場合

- 自治体の担当窓口で再交付を申請する

- 再交付手数料(約300円〜1,000円)を支払う

- 新しい鑑札または注射済票が発行される

鑑札と注射済票は犬の首輪などに装着することが法律で義務付けられていますが、首輪などに直接付けると音が気になったり、活発な犬の場合は紛失するリスクもあります。そのため、犬の身体情報を記載したネームタグと一緒に迷子札ケースなどに入れて保管する方法も実用的です。

引っ越しや譲渡時の手続き

犬の飼育場所が変わる場合(引っ越しや譲渡など)、適切な手続きが必要です。状況別の手続き方法を確認しましょう。

同一自治体内での引っ越しの場合

- 新住所を自治体の担当窓口に届け出る

- 犬の登録情報変更届を提出する

- 鑑札と注射済票はそのまま使用可能

他の自治体への引っ越しの場合

- 転出前の自治体で「転出届」を提出する(必要な自治体と不要な自治体がある)

- 転入先の自治体で「転入届」を提出する

- 元の鑑札を提示し、新しい鑑札の交付を受ける(交換手数料がかかる場合あり)

- 注射済票は、その年度内であれば継続して有効な場合が多い(自治体により異なる)

他の飼い主への譲渡の場合

- 元の飼い主が自治体に「所有者変更届」を提出する

- 新しい飼い主の情報を登録する

- 鑑札は引き続き使用可能(自治体により再発行が必要な場合もある)

- 注射済票もそのまま有効

犬が死亡した場合

- 30日以内に自治体の担当窓口に「死亡届」を提出する

- 可能であれば鑑札と注射済票を返却する(義務ではない自治体も多い)

これらの手続きは自治体によって細かい規定が異なる場合があります。引っ越しや譲渡を予定している場合は、事前に関係する自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。特に他の自治体への引っ越しの場合は、転出元と転入先の両方の自治体の規定を確認しましょう。

狂犬病のリスクと世界情勢

日本における狂犬病の現状

日本は世界的に見ても狂犬病対策が成功している国の一つです。現在の日本における狂犬病の状況を詳しく見てみましょう

狂犬病清浄国としての日本

- 1957年以降、犬由来の狂犬病発生の報告はない

- これは予防接種の徹底と、厳格な検疫体制の結果である

- 世界保健機関(WHO)によって「犬媒介狂犬病清浄国」と認定されている

輸入症例の存在

- 国内で発生がないとはいえ、海外で感染し日本国内で発症した輸入症例はある

- 最近では2006年にフィリピンで犬に咬まれた男性が帰国後に発症・死亡した事例がある

- このような事例は極めて稀だが、リスクはゼロではない

野生動物の監視状況

- 日本国内の野生動物(主にコウモリ)の狂犬病ウイルス保有状況の調査は継続的に行われている

- 現時点では国内の野生動物からウイルスは検出されていないが、世界的にはコウモリが重要な保有宿主である

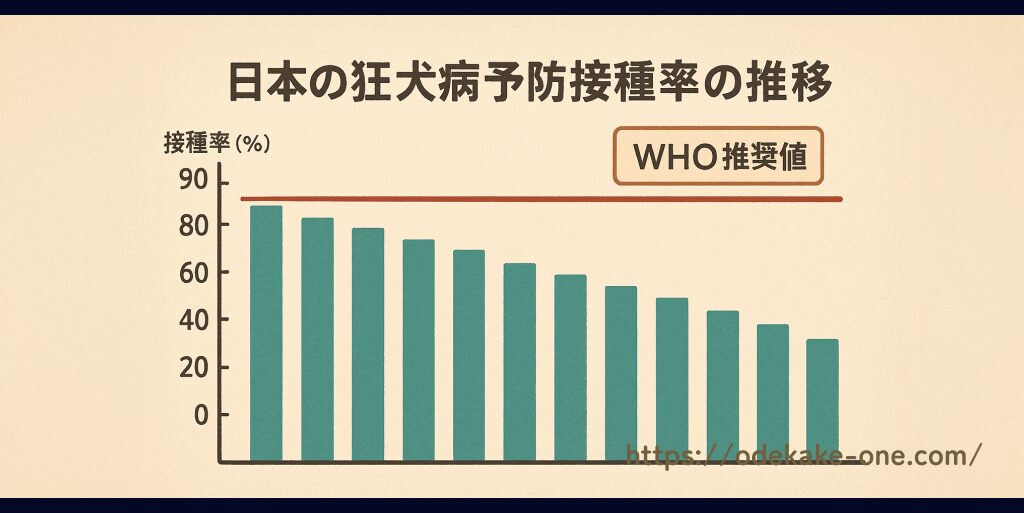

予防接種率の課題

- 近年、犬の登録率や予防接種率の低下が懸念されている

- 推定では飼育犬の約70%程度が予防接種を受けているとされるが、地域差がある

- WHOは狂犬病予防のために70%以上の接種率を推奨しており、ぎりぎりの状況

これらの状況から、現状では国内での狂犬病発生リスクは極めて低いと言えますが、予防接種の徹底と検疫体制の維持が引き続き重要です。海外からの侵入リスクは常に存在するため、予防対策を怠ることはできません。

海外における狂犬病の状況と旅行時の注意点

世界的に見ると、狂犬病は依然として深刻な問題です。特に愛犬と海外渡航する場合や、海外で動物と接触する機会がある場合は、十分な知識と準備が必要です。

世界の狂犬病発生状況

- 毎年約59,000人が狂犬病で死亡している(WHO推計)

- 特にアジア、アフリカでの発生が多く、全死亡例の95%以上を占める

- 発展途上国では主に野良犬からの感染が多い

- 先進国では主に野生動物(コウモリ、アライグマ、スカンクなど)が感染源となることが多い

リスクの高い国と地域

- 高リスク地域:インド、中国、フィリピン、タイ、ベトナムなどのアジア諸国、アフリカ諸国

- 中リスク地域:中南米諸国、東欧の一部

- 低リスク地域:西欧、北米、オーストラリア、日本など

愛犬と海外渡航する場合の準備

- 渡航前の健康診断と必要なワクチン接種(狂犬病予防注射は必須)

- 渡航先国の輸入要件の確認(多くの国が狂犬病抗体価検査を要求)

- マイクロチップの装着(国際標準のISO規格)

- 各種証明書の準備(動物検疫所や獣医師発行の証明書)

- 帰国時の日本の検疫要件の確認(帰国後の係留検査が必要な場合もある)

海外で動物と接触する際の注意点

- 野良犬や野生動物には絶対に触れない

- 現地のペットであっても、許可なく触れない

- 咬傷や引っかき傷を負った場合は、すぐに傷口を石鹸で洗い、医療機関を受診する

- リスクが高い地域では、渡航前に狂犬病暴露前予防接種の検討も(人用のワクチン)

狂犬病は発症すると治療法がないため、予防が唯一の対策です。世界では「2030年までにイヌ媒介性狂犬病による人の死亡をゼロにする」という目標(Zero by 30)が掲げられていますが、現状ではまだ多くの国で狂犬病は脅威であり続けています。

狂犬病ウイルスと感染経路の基礎知識

狂犬病予防を適切に行うためには、ウイルスの特性や感染経路についての正確な知識が役立ちます。

狂犬病ウイルスの特徴

- ラブドウイルス科リッサウイルス属に分類される弾丸型のRNAウイルス

- 脂質溶剤(石鹸、アルコールなど)で不活化される

- 乾燥や紫外線に弱いが、低温では長期間生存可能

- 熱に弱く、60℃10分程度の加熱で不活化される

主な感染経路

- 咬傷感染:感染動物に咬まれることによる感染(最も一般的)

- 粘膜感染:感染動物の唾液が目、鼻、口などの粘膜に接触することによる感染

- 傷口感染:既存の傷口に感染動物の唾液が付着することによる感染

- 空気感染:極めて稀だが、コウモリが生息する洞窟内などで、ウイルスを含むエアロゾルを吸入することによる感染

感染から発症までの流れ

- ウイルスが傷口や粘膜から体内に侵入

- 局所での増殖の後、末梢神経を経由して中枢神経系に向かって移動(1〜3cm/日)

- 脳に到達すると急速に増殖し、神経細胞を破壊

- 脳から再び末梢神経を通じて唾液腺などに移動し、唾液中に排出される

潜伏期間

- 通常2〜3か月(数日から1年以上の幅がある)

- 咬傷部位が頭部・顔面に近いほど潜伏期間が短い(脳までの距離が近いため)

- 咬傷の程度や量、感染した個体の免疫状態によっても異なる

感染リスクの高い動物

- 犬(世界的に最も重要な媒介動物)

- 猫(犬に次いで重要な家庭動物の媒介者)

- コウモリ(多くの国で主要な保有宿主)

- キツネ、アライグマ、スカンク、マングースなど(地域によって異なる)

感染動物は発症前から唾液中にウイルスを排出している可能性があるため、普段温厚な犬でも行動の変化が見られた場合は注意が必要です。また、致死率がほぼ100%という点を考えると、咬傷を受けた場合の適切な対応(洗浄と医療機関の受診)が非常に重要です。

狂犬病予防接種のベストプラクティス

飼い主としての責任と社会的意義

狂犬病予防注射は単なる法的義務以上の意味を持っています。ここでは、飼い主としての責任と、接種の社会的意義について考えてみましょう。

飼い主としての責任

- 愛犬の健康を守ることは飼い主の最も基本的な責任

- 予防可能な病気から犬を守るためにワクチン接種は不可欠

- 特に致死率の高い狂犬病からの保護は最優先事項

- 定期的な健康管理の一環として予防接種を位置づける

社会的意義と公衆衛生

- 一頭の犬への接種が社会全体の安全に貢献する「集団免疫」の概念

- 人獣共通感染症としての狂犬病対策における重要性

- 日本が長年「狂犬病清浄国」であり続けられている理由 世界的な狂犬病撲滅への貢献

責任ある飼い主としての行動指針

- 予防接種スケジュールを把握し、適切なタイミングで実施する

- 接種記録を保管し、次回の時期を把握しておく

- 犬の健康状態を日常的に観察し、異常があれば早期に対処する

- 法的手続き(登録、注射済票の装着など)を遵守する 他の飼い主にも予防接種の重要性を伝える

狂犬病予防注射を毎年継続して受けることは、愛犬の命を守るだけでなく、家族や地域社会の安全にも貢献する重要な行為です。コストや手間を惜しまず、責任ある飼い主として適切に対応をしましょう。

理想的な年間スケジュールの立て方

愛犬の健康管理をスムーズに行うためには、年間を通じた計画的なスケジュール管理が効果的です。ここでは、狂犬病予防注射を中心とした理想的な年間スケジュールの立て方を提案します。

基本的な年間スケジュール例

1〜2月

- 毎年約59,000人が狂犬病で死亡している(WHO推計)

- 特にアジア、アフリカでの発生が多く、全死亡例の95%以上を占める

- 発展途上国では主に野良犬からの感染が多い

- 先進国では主に野生動物(コウモリ、アライグマ、スカンクなど)が感染源となることが多い

3月

- 春の健康診断(血液検査、糞便検査など)

- 狂犬病予防注射の時期の確認(集合注射の場合はスケジュール確認)

4〜6月

- 狂犬病予防注射の接種(法定接種期間)

- 混合ワクチンの接種(タイミングが合えば同時に)

- フィラリア予防の開始

7〜9月

- 暑さ対策と健康管理の強化

- 外部寄生虫(ノミ・マダニ)対策の強化

- 夏バテ対策と水分補給の管理

10〜12月

- 秋の健康診断(必要に応じて)

- 冬の健康管理計画の確認

- フィラリア予防の終了(地域による)

個別化したスケジュール管理のポイント

愛犬の誕生月を基準にする方法

- 誕生月または誕生月の前後に健康診断を設定

- 誕生月から半年後に中間健診を設定

- これにより、年齢の区切りごとに健康状態を把握できる

季節の変わり目を活用する方法

- 春(3〜4月)と秋(9〜10月)の気候が穏やかな時期に定期検診

- 季節特有の健康リスク(夏の熱中症、冬の関節痛など)の対策を事前に検討

ライフステージに合わせる方法

- 子犬期(〜1歳):3ヶ月ごとの健康チェック

- 成犬期(1〜7歳):半年〜1年ごとの健康チェック

- シニア期(7歳〜):4〜6ヶ月ごとの健康チェック

理想的なスケジュールは飼い主の生活リズムや愛犬の健康状態によって異なります。重要なのは、定期的なタイミングを設け、予防医療を計画的に行うことです。スマートフォンのカレンダーアプリや専用のペット健康管理アプリなどを活用すると、リマインダー設定で忘れることなく管理できます。

理想的な年間スケジュールの立て方

狂犬病予防注射は愛犬の健康を守るための一要素に過ぎません。総合的な健康管理の視点から、予防医療の全体像を考えてみましょう。

基本的な予防医療プログラム

ワクチン接種プログラム

- 狂犬病予防注射(年1回・法的義務あり)

- 混合ワクチン(犬種や生活環境に応じたプロトコル)

- その他の選択的ワクチン(犬インフルエンザ、レプトスピラなど、リスクに応じて)

定期健康診断プログラム

- 若齢犬:年1回の総合健診

- シニア犬(7歳以上):年2回の総合健診

- 血液検査、尿検査、X線検査などの定期的な実施

日常的な健康管理の要素

適切な栄養管理

- 年齢、体格、活動量に合わせた食事量と内容

- 肥満予防のための体重管理

- 適切な栄養補助食品の活用(必要に応じて)

適切な運動管理

- 犬種、年齢、体力に合わせた運動量

- 関節への負担を考慮した運動の質 季節や天候に応じた運動調整

メンタルヘルスケア

- ストレス要因の軽減

- 適切な社会化と刺激

- 分離不安など問題行動の予防と対応

口腔ケア

- 定期的な歯磨きの習慣化

- 歯科検診と必要に応じた歯石除去

- 歯周病予防のための適切な食事や歯磨きガムの活用

皮膚・被毛ケア

- 定期的なグルーミングとブラッシング

- 皮膚疾患の早期発見と対応

- 季節に応じたスキンケア

これらの要素をバランスよく組み合わせることで、愛犬の健康を総合的に守ることができます。予防医療は問題が発生してから対処するよりも、結果的にコストが少なく、愛犬の苦痛も軽減できます。狂犬病予防注射を受ける機会を、こうした総合的な健康チェックの機会として活用することをお勧めします。年に一度の狂犬病予防注射の際に、獣医師による健康診断も同時に受けることで、初期段階で健康上の問題を発見できる可能性が高まります。

また、日常的なケアも重要です。適切な食事管理、定期的な運動、歯のケア、被毛のブラッシングなどを習慣化することで、様々な健康問題を予防できます。特に高齢犬では、関節の健康や認知機能の維持にも注意が必要です。

犬種によって発症しやすい疾患が異なるため、自分の愛犬の品種特有のリスクについて獣医師に相談しておくことも大切です。例えば、大型犬は股関節形成不全のリスクが高く、短頭種(パグやブルドッグなど)は呼吸器の問題を抱えやすい傾向があります。

愛犬の行動や体調の変化に敏感になり、何か異常を感じたら早めに獣医師に相談することも、予防医療の重要な要素です。飼い主さんが愛犬の健康状態を注意深く観察することが、健康維持の第一歩となります。

コメント